Первое, что бросается в глаза, когда заходишь в лабораторию поиска малых таргетных молекул БГМУ, — это множество клеток с крысами. Из-за белого цвета стен и мебели взгляд приковывают яркие красные клетки, в которых сидят белые крысы с красными огоньками-глазами. Что интересно, эти крысы гораздо больше, чем те, которых можно увидеть в зоомагазинах.

Именно на этих грызунах ученые тестируют молекулы для будущих психиатрических и кардиологических лекарств. В рамках десятилетия науки и технологий, учрежденного президентом России, они уже получили более 20 патентов на активные молекулы. Главные открытия ученых БГМУ – молекула, уменьшающая зону некроза сердечной ткани, абсолютно новый кандидат с антидепрессантными свойствами, а также новое контрастное вещество для проведения КТ сердца.

Новый антидепрессант

Лаборатория разделена на несколько комнат, в двух из которых проводят эксперименты с крысами. В одной из них животных подвергают стрессу, чтобы потом протестировать на них новый антидепрессант. Для этого их загоняют в большой лабиринт, который пока пустует, или заставляют бежать на специальном круглом стержне. Если какая-то крыса падает в специальный контейнер, лаборант сразу поднимает ее и возвращает на место, чтобы она продолжала бежать. Отсутствие отдыха повергает крыс в стресс, который и нужен для испытаний.

Депрессивные расстройства входят в число наиболее значимых социальных заболеваний, занимают ведущие позиции среди причин потери трудоспособности и суицидов. Причем часть пациентов не отмечает должных эффектов от существующих антидепрессантов, а многие жалуются на побочные реакции.

Именно поэтому ученые заняты разработкой молекул для антидепрессантов, которые будут более эффективными и менее токсичными. Одни из наиболее перспективных — молекулы с тиетановым циклом. Так, ученые БГМУ выделили молекулу, которая может лечь в основу совсем нового класса антидепрессантов.

«Сейчас мы сталкиваемся с актуальной проблемой — депрессивными расстройствами. С начала 2025 года в России было продано почти 13 млн упаковок антидепрессантов, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В России доля отечественных препаратов на рынке антидепрессантов невелика. В основном это импортные лекарства, которые составляют 85% от общего объема. Оставшиеся 15% — это отечественные препараты, и большая их часть является дженериками. То есть на 100% отечественных препаратов, созданных с нуля, в России не существует. Сейчас мы занимаемся разработкой новой молекулы на основе тиетанового цикла. Будущий препарат будет первым в своем классе, это значит, что никто в мире еще не разработал такое средство», — рассказывает «Газете.Ru» заведующая лабораторией поиска малых таргетных молекул БГМУ Галина Розит.

Почему ученые выбрали именно молекулы с тиетановым циклом? Это структурный элемент в молекуле вещества, который делает это вещество малотоксичным, но при этом обладающим выраженной биологической активностью.

«Одна из главных фишек новой молекулы — тиетановый цикл. Именно он позволяет молекуле легко проходить через клеточную мембрану. Это очень важно, потому что молекула должна пройти гематоэнцефалический барьер и попасть в мозг. Такие соединения уже показали перспективность в фармакологии, например, препарат дипрофиллин с тиетановым циклом проявляет бронхолитическую активность, но пока что в антидепрессантах они не применяются», — объясняет Розит.

Победа над некрозом

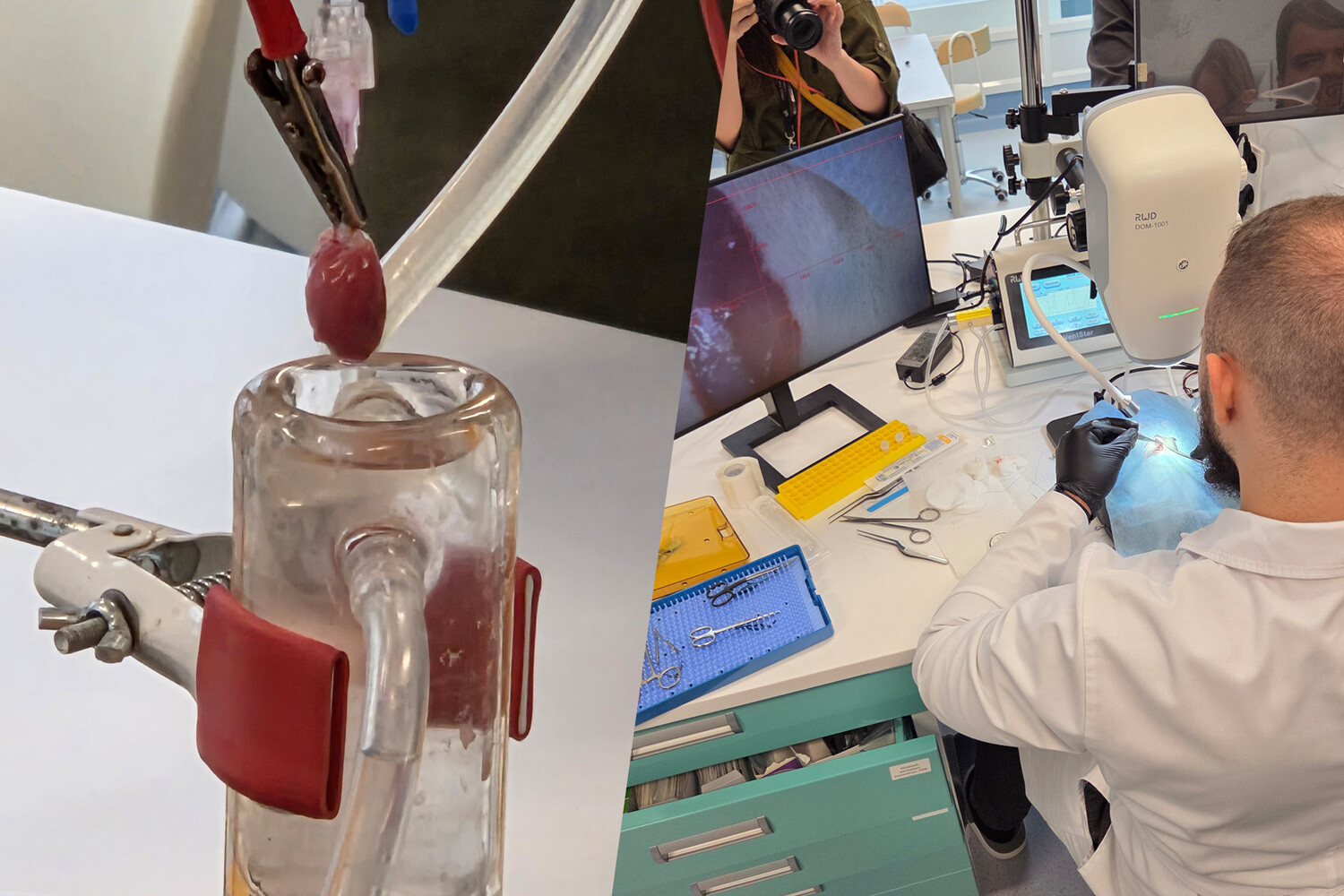

Во второй комнате посетителей встречает вырезанное у крысы сердце, которое бьется внутри специальной установки. Так ученые проверяют работоспособность молекулы, уменьшающей зону некроза сердечной ткани. Ее эффективность проверяют прямо на живом сердце крысы, которое помещено в так называемую установку для перфузии изолированного сердца по методу Лангендорфа.

Такая модель позволяет детально исследовать физиологические и биохимические процессы в сердце, а также внешние воздействия на него в условиях отсутствия системных нейрогенных и гуморальных факторов.

Эта установка, как объясняет ассистент кафедры фармакологии БГМУ Ирина Крылова, помогает ученым отобрать потенциальные молекулы для лечения некроза. Те, что успешно пройдут апробацию, будут испытываться уже на крысах. А чтобы понять, помогла ли она, ученые также вырезают орган у прошедшей лечение крысы и оценивают степень некроза. Именно этим занимается молодой лаборант, который сидит за установкой, закрывая спиной хирургический стол для крыс.

«В рамках исследования мы выявили роль белка убиквитина как в развитии, так и в прогрессировании ишемического повреждения миокарда. При ишемии миокарда, когда сердечная мышца не получает достаточно кислорода из-за нарушения кровоснабжения, клетки сердца повреждаются. Убиквитин, выявляя поврежденные клетки, в таких условиях играет ключевую роль в регуляции программируемой клеточной гибели. Но мы открыли молекулу, которая снижает действие белка в зоне «спящего» миокарда — участке сердечной мышцы, временно утратившей способность к сокращению из-за недостатка кислорода», — рассказывает Крылова.

Проблема уменьшения площади некроза при инфаркте миокарда крайне актуальна, в течение многих лет ученые пытаются создать препараты, направленные на это. В какой-то степени уменьшению зоны некроза способствует и тромбоэлитическая терапия, и чрезкожное коронарное вмешательство с транслюминальной баллонной ангиопластикой и стентированием коронарных артерий, которые внедрены в клинические рекомендации и проводятся повсеместно. Однако они не всегда дают нужный эффект, поэтому важно искать новые методы терапии.

«После того как у человека развивается ишемия, сердце начинает умирать. Есть зона, где клетки сердечной мышцы уже умерли, а есть участок, где они уже не проявляют своей активности, но еще не мертвы. Пока пациент ждет «скорую», ферменты, в задачу которых входит очистка организма от омертвевших клеток, принимают эти полуживые клетки за мертвые и удаляют их, не давая им шанса вновь быть запущенными в работу. Маркирует их, как умершие, особый белок. Наше вещество нацелено против такого белка. При снижении его активности зона некроза не увеличивается — полуживые кардиомиоциты ждут помощи, чтобы вновь «ожить», и у человека возрастают шансы выжить», — отмечает Крылова.

Контраст для КТ

Кроме того, башкирские медики работают над созданием препарата для диагностики пациентов с ишемической болезнью сердца. Это будет контраст для ПЭТ/КТ, которые проводятся при ишемии сердца. Подобные препараты уже есть на рынке, однако они иностранные. Разработка уфимских ученых призвана их импортозаместить.

«Мы разрабатываем линейку радиофармацевтических препаратов. Наша основная задача — разработка радиофармацевтических препаратов для диагностики ишемической болезни сердца. Это не лекарство, а диагностический инструмент. Препарат вводится пациенту, после чего с помощью методов ПЭТ/КТ можно выявить участки сердца с нарушенным кровоснабжением. Это позволит более точно диагностировать ишемическую болезнь. Хотя существуют зарубежные аналоги, мы стремимся создать отечественный препарат, который будет не менее эффективным. Это часть программы импортозамещения. Но пока мы не можем раскрывать подробности нашей разработки», — говорит Розит.

Один из главных вопросов — когда препараты появятся в аптеках? Сейчас речь идет только о предклинических испытаниях, которые могут занять несколько лет. Полный цикл разработки лекарства, включая поиск молекулы, доклинические и клинические исследования, может занимать от 10 до 15 лет, но ученые продолжают работу, комбинируя новые соединения и расширяя арсенал потенциальных препаратов.