— Какие методы радиодиагностики самые опасные и безопасные с точки зрения облучения? — К безопасным (неионизирующим) методам относятся УЗИ (ультразвуковое исследование), так как оно использует звуковые волны и не несет радиационной нагрузки. МРТ (магнитно-резонансная томография) — использует магнитное поле и радиоволны, также не используя ионизирующее излучение.

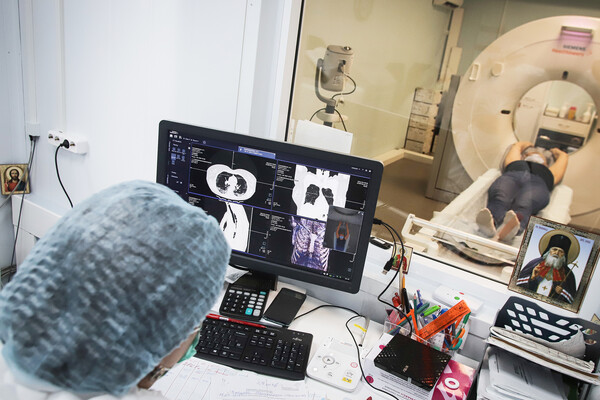

Однако существуют методы с ионизирующим излучением, которые дают потенциальную радиационную нагрузку. Это рентгенография, флюорография, маммография, компьютерная томография (КТ), ангиография (в т.ч. КТ-ангиография), томосинтез молочной железы и ПЭТ/КТ (позитронно-эмиссионная томография с КТ).

— Какие из них дают наибольшую дозу облучения? Можно ли их считать опасными? — ПЭТ/КТ сочетает введение радиофармпрепарата и КТ, суммарная доза может достигать 20–25 мЗв (миллизиверт — единица измерения эффективной эквивалентной дозы радиации, полученной организмом за определенный промежуток времени, обычно за час). Сюда же можно отнести КТ брюшной полости и таза — особенно при многофазных исследованиях. Ангиография (особенно коронарная или нейроангиография) — это длительные процедуры с флуороскопией могут давать до 10–15 мЗв и выше.

Но важно понять: все эти методы безопасны, сканирование выполняется по показаниям, и польза от диагностики многократно превышает потенциальный вред при соблюдении принципов обоснования и оптимизации. Все эти методы соотносятся с критерием в области радиационной безопасности, который получил название ALARA (от английского As Low As Reasonably Achievable (настолько меньше, насколько это разумно достижимо). Это основополагающий принцип радиационной безопасности, сформулированный в 1954 году Международной Комиссией по радиационной защите. Его цель — минимизация вредного воздействия ионизирующей радиации.

— Какая доза облучения считается опасной? Могут ли методы, дающие самую высокую дозу радиации, спровоцировать рак? — Есть несколько порогов риска. Облучение меньше 100 мЗв не опасно, в этом промежутке у нас нет достоверных эпидемиологических данных о повышении риска рака у взрослых. Это значит, что при дозах ниже 100 мЗв риск либо отсутствует, либо статистически незначим. Если доза больше 100 мЗв — наблюдается линейный безпороговый рост риска солидных опухолей и лейкозов (по данным исследований атомных бомбардировок в Хиросиме/Нагасаки). Больше 1000 мЗв (1 Зв) — острая лучевая болезнь.

Важно понимать, что мы каждый день получаем фоновое облучение, поэтому не стоит так бояться ионизирующих методов радиодиагностики. Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 мЗв/год. А в некоторых регионах, например, в Рамсаре в Иране, — до 260 мЗв/год без достоверного роста онкологической заболеваемости. Высокий уровень естественного радиационного фона здесь связан с термальными источниками, которые выносят на поверхность радиоактивные вещества богатые радием, а также с особенностью горных пород и воды, содержащих уран и радон.

К слову, в России зона с наиболее высоким фоновым излучением находится в Республике Алтай. Средняя годовая эффективная доза облучения там составляет 8,9 мЗв/год, что выше, чем в среднем по стране. Это также связано с геологическими особенностями региона: тектоническими разломами и гранитами с повышенным содержанием урана, тория и других радиоактивных элементов.

— Сколько раз в год можно делать МРТ и УЗИ? — Так как при УЗИ и МРТ отсутствует лучевая нагрузка на организм, ограничений по частоте проведения нет. Периодичность назначения исследования зависит от решения лечащего врача.

— Почему тогда МРТ и УЗИ врачи не советуют часто делать? — Ультразвук (УЗИ) не содержит ионизирующего излучения, но основан на ультразвуковых волнах, которые также оказывают влияние на ткани, пусть и минимальное. МРТ также не относится к лучевой диагностике — ионизирующего излучения там нет, но есть мощное магнитное поле.

— Сколько раз в год можно делать флюорографию и рентген? — Средняя эффективная доза этих методов — 0.03–0.1 мЗв у цифровой флюорографии и 0.1 мЗв у рентгена грудной клетки. Если сравнивать с облучением в естественном фоне, то это 3-10 дней облучения (если брать среднегодовую естественную дозу — 2–3 мЗв/год). Рентген — стандарт диагностики, и хуже, если его не назначают, когда он необходим, ведь он дает лучевую нагрузку меньше, чем перелет на самолете. Но если по рентгену ограничений частоты нет, то флюорографию не стоит делать больше раза в год для профилактики туберкулеза. Больше просто не нужно.

— Какое облучение дает маммография и томосинтез молочной железы? — Доза облучение при маммографии составляет 0.4 мЗв, это примерно 7 недель естественного радиационного фона. Ее рекомендуют проводить раз в 1-2 года женщинам старше 40 лет. Доза при томосинтезе составляет 0.5–0.8 мЗв, это 2-3 месяца естественного фона. Эту процедуру уже рекомендуют делать либо вместо, либо вместе с маммографией при подозрении на рак молочной железы.

— А КТ? Сколько раз в год можно делать КТ головного мозга, легких, грудной клетки, всего тела? — Все эти методы имеют разные дозы. ПЭТ-КТ — наиболее сложный и высокоинформативный метод диагностики на сегодня. Но есть и низкодозная КТ, которую можно выполнять «для контроля», например, для выявления скрытых пневмоний — доза облучения там еще ниже. Низкодозовая КТ легких дает всего 1-1,5 мЗв (4-6 месяцев фона), ее можно делать дважды в год в рамках скрининга на рак легких для курильщиков.

КТ головного мозга дает 1-2 мЗв, это 4-8 месяцев фона. Доза при КТ грудной клетки (стандартная) составляет 5-7 мЗв, это 2-3 года естественного фона. Доза при КТ брюшной полости и таза — 8–12 мЗв (3-5 лет фона), ПЭТ/КТ всего тела имеют дозу 15–25 мЗв, это 5-10 лет естественного фона.

ПЭТ/КТ всего тела проводится только при онкологических показаниях, повтор процедуры проводится согласно протоколу терапии рака (обычно раз в 3-6 месяцев). «Безопасное» количество КТ в год — не фиксировано. Решение принимается индивидуально: если исследование обосновано клинически, его проводят независимо от предыдущих доз. Однако назначение КТ «на всякий случай» или без четких показаний не рекомендуется.

Современная радиодиагностика — это сбалансированная система, где польза от точной диагностики многократно превышает потенциальный радиационный риск, при условии соблюдения трех принципов: обоснования (исследование действительно необходимо), оптимизации (минимальная доза для получения диагностической информации) и ограничения (учет накопленной дозы у пациента).

— Еще один высокодозный метод исследования – ангиография. Сколько раз можно делать ее? — Доза при ангиографии составляет от 3 до 15 мЗв, это 1-5 лет естественного радиационного фона. Эту процедуру проводят только при необходимости, если у пациента был инфаркт, инсульт или другое сердечно-сосудистое заболевание.

Если УЗИ и МРТ абсолютно безопасны в радиационном плане и предпочтительны при наличии технической возможности, то КТ, ПЭТ/КТ и ангиография — высокоинформативны, но требуют строгих показаний и учета накопленной дозы.

— Сколько раз нужно сделать КТ, ПЭТ/КТ и ангиографию, чтобы значительно повысить риски развития рака? — Очень много. Вопрос «вреда» в современной медицине не ставится так упрощенно, потому что диагностика проводится по показаниям, потенциальный риск многократно ниже, чем риск пропустить заболевание, современные аппараты работают с минимальными дозами воздействия и высокой степенью защиты.

Даже методы, где используется ионизирующее излучение, не считаются опасными, если выполняются по медицинским показаниям. Кроме того, в санитарных нормах нет понятия «минимальная допустимая доза» — там указано, что при необходимости диагностики доза не ограничена. Если нужно — обследование проводят столько раз, сколько требуется.

— А есть ли противопоказания, по которым человеку нельзя проводить МРТ, КТ или другие методы обследования? — Абсолютных запретов на методы с лучевой нагрузкой не существует. Даже беременным при показаниях выполняют и МРТ, и КТ — врач оценивает соотношение вреда и пользы. Детям диагностика также проводится с рождения, если есть необходимость.

Главное, что должны запомнить пациенты, не существует понятия «вредного исследования». Есть необоснованное исследование, польза точного диагноза всегда выше, чем возможный риск, медицина сегодня использует минимальные дозы, а техника постоянно совершенствуется. В конце концов бояться нужно не диагностики, а поздно выявленной болезни.