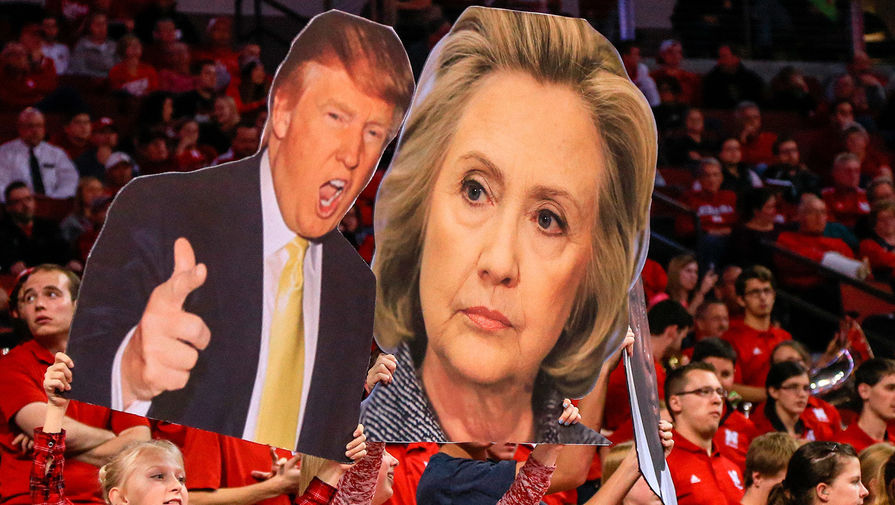

Праймериз в Нью-Йорке, кажется, начали расставлять все по местам в американском президентском марафоне. Только чудо может воспрепятствовать бывшей первой леди стать кандидатом от Демократической партии. У республиканцев ясности много меньше, но все более вероятен сценарий, при котором решение о том, кто бросит вызов Хиллари, будет приниматься в ходе съезда партии, а не по результатам праймериз.

«Прокатить» политика, набравшего больше всего голосов на предварительном этапе (Трампа), — действие рискованное.

Оно только подчеркнет то, против чего выступают, судя по праймериз, очень многие американцы, — засилье истеблишмента, который совершенно индифферентен по отношению к точке зрения масс. Но есть и рациональный аргумент: охальник Трамп практически гарантированно проигрывает Клинтон, в то время как более конвенциональный республиканец имел бы шансы.

В России принято говорить, что особой разницы, кто станет хозяином Белого дома, для нас нет. Эта точка зрения не лишена оснований. Во-первых, президент в Соединенных Штатах при всей огромной власти — не самодержец и резко повернуть общественные настроения, сложившееся отношение он не может. Политическую атмосферу больше формирует конгресс, а там восприятие России — весьма определенное и дружно негативное.

Резко критическое отношение к России доминирует и в интеллектуальном сообществе. Эксперт-международник из МГИМО Иван Сафранчук, исследовавший недавно палитру экспертных оценок в США, замечает, что

восприятие России определяется неформальной коалицией «алармистов» и «скептиков», которых объединяет неприятие современной российской политической модели.

Сафранчук отмечает, что эксперты и политики, которых традиционно относят к реалистической школе мысли (их олицетворением является Генри Киссинджер), не играют сегодня роли, в особенности в том, что касается России. Отдельные яркие выступления представителей этого течения (как, например, наделавшая много шума два года назад статья Джона Миршаймера в журнале Foreign Affairs, которая возлагала на Запад ответственность за кризис на Украине) становятся предметом нападок со всех сторон. И дело не столько в России, сколько в том, что оценка действий США с точки зрения политического реализма ставит под сомнение базовый постулат об успешности и безальтернативности курса после «холодной войны».

В Москве давно существовало представление о том, что при всех различиях и антагонистическом отношении предпочтительнее иметь дело с прагматичными республиканцами, консерваторами. Мол, на демократическом фланге больше идеологического пафоса и предвзятости.

Приверженцы такой точки зрения обычно ссылались на взаимоотношения Кремля с республиканскими администрациями Ричарда Никсона и Джеральда Форда (1969–1977), где внешнеполитическую философию определял тот самый Киссинджер.

Никсон/Форд выглядели особенно привлекательно на фоне демократической администрации Джимми Картера (1977–1981), при котором в американский лексикон вошла тема защиты прав человека.

Президентство Рейгана дало примеры как острой эскалации, так и подлинного размораживания и сближения. Но это не вполне чистый эксперимент, поскольку в самом Советском Союзе начали происходить радикальные перемены. Преемник Рейгана республиканец Джордж Буш-старший, яркий представитель школы реализма, вел себя в отношении СССР сдержанно и холодно. Вопреки надеждам горбачевского руководства на быстрый прогресс отношений, он скорее выжидал, наблюдая ослабление советских визави.

Как бы то ни было, в годы большого ядерного противостояния (особенно после Карибского кризиса) руководителям обеих сторон — вне зависимости от партийной принадлежности, идеологических и политических пристрастий — приходилось руководствоваться прежде всего реалистическими подходами. В их основе — идея баланса сил, и нарушение его было чревато столь серьезными последствиями, что амбиции приходилось умерять. После распада Советского Союза верх взяла противоположная идея: баланс не нужен, зато необходима трансформация мира в духе доказавшей свою правильность либеральной идеологии. И в этой рамке действовали представители обеих партий в США.

Неоконсервативная администрация Джорджа Буша-младшего успешно опровергла надежды на «разумных» республиканцев, в ее деятельности идеологический запал по «продвижению демократии» оказался едва ли не сильнее, чем у предшественника-демократа Билла Клинтона. Идеологическое превосходство считалось после «холодной войны» аксиомой, консервативный реализм оттеснили на второй план как недостаточно амбициозную повестку дня.

Президентство Барака Обамы стало переходным периодом. Его подход — сверхрациональность и крайняя осторожность, не вмешиваться туда, где не гарантирован результат.

Как раньше — уже нельзя, как надо теперь — непонятно.

Среди американских комментаторов одно время даже шла любопытная дискуссия о том, реалист ли Обама. Вывод — нет, подавал надежды, но не понял того, что престиж Америки надо подтверждать не только на словах, но и точными силовыми действиями.

Как ни странно, подобие последовательной линии прослеживается и у Трампа.

Его скандальные заявления в адрес союзников — «хватит кормить Европу» (в плане обеспечения ее безопасности) или о том, что Японии и Южной Корее стоит самим позаботиться об обороне от ядерной КНДР, — отражают линию на снижение бремени и сокращение ответственности. А это находит отклик у все большего количества американцев. В столь лобовом виде, как заявляет Трамп, это, конечно, реализовано не будет, но любой президент, скорее всего, будет более сдержанным, придется учитывать усложнение международной обстановки.

Это может заставить вернуться к менее идеологизированной повестке дня — на следующем сроке либо через один, когда, вероятно, развернется очень серьезная битва за ориентацию Америки в дальнейшем. Тогда возможна и реабилитация политического реализма, что Москва, конечно, будет приветствовать.

Правда, пока трудно предсказать, что более реалистическая внешняя политика США будет означать для России. Ведь место нашей страны в рамках гипотетического будущего баланса сил, а это базовое понятие реалистов, трудно просчитать. Сила в современном мире далеко не исчерпывается военными возможностями и включает в себя множество других параметров, прежде всего экономических. Россия же пока если в чем и преуспела, то только в военно-дипломатическом укреплении. Может не хватить для серьезного разговора.